一个偶然的事件往往能够透视出巨大的社会变迁。

近日《新京报》刊载了这样一则消息:据新华社电 “一个事故两个豪车碰撞,谈来谈去谈不通……”“后来决定双方向四川各捐两万,然后双方互不追究了……然后双方就去银行了。”此事经网络传播后,被网民称为“最有爱交通事故”。

无论人们对此事如何评价,但它毕竟发生在2013年雅安地震后的中国,由此可以折射出中国慈善事业在大众生活中的地位。即使有些不和谐的事情,居然也可以通过向灾区捐赠来解决!这种行为方式表明,中国社会大众的理念已经有了多么深刻的变化。而这类变化,恰恰是中国灾难应变模型与公益慈善力量成长的见证。

灾难应变模型的转变

从政府单一救灾到政府与民间共同行动

人均GDP进入3000美元即进入中等发达水平以后的中国,无论是经济还是社会发展的节奏总是与传统格格不入,许多事物的变化往往是出人意料,而又入人意中。灾难应变的体制就是中国社会变革的生动体现图景之一。

2008年以前的中国救灾历史,基本上就是政府单一主导救灾的体制。每当大灾来临之时,灾难救助的责任自然地为政府所承担。从历朝历代的赈灾大员到现代四级应急响应体系的确立,救灾应急的落脚点总是政府的有关部门。当然,政府承担救灾的责任本来就是题中应有之义。

1949年以后的中国,更为突出强调救灾的自力更生,而动员体制之下的强势政府体制,也不可能容许民间组织的产生。1991年华东大水灾,是中华人民共和国历史上第一次大规模、直接呼吁国际社会援助的中国自然灾害,当时人们所期望的是国际社会的援助,对国内的捐赠也并没有太高的期许,毕竟当时的中国还没有完全解决温饱;据统计,从1991年7月11日至12月31日,中国共接受境内外捐款物合23亿元人民币,相当于国家正常年份灾民生活救济费的2.3倍,其中近四成来自港澳台地区和海外华人。海外引领了国内。1998年的长江、松花江和嫩江流域的严重洪涝灾害,国际国内捐款捐物超过70亿元,国内捐赠也首次超过了国际社会,人们开始关注慈善捐赠的资源。但是,即使到了2008年初的低温雨雪冰冻灾害,整个社会对于重大自然灾害的救援更多的是捐赠款物的行动。对这种现象, 2005年中华慈善大会秘书处民间组织代表方秘书长徐永光先生有一种特别的感慨,因而他在2008年初即发出倡导:民间组织在大灾应急之中没有多大直接行动的阶段应该结束了!

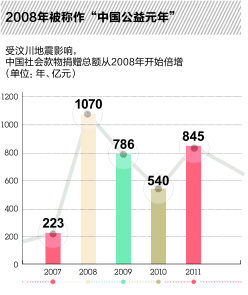

2008年5月12日发生的8级汶川大地震,在人类社会的自然灾害史上都是特大灾害,整个中国都感受到了这一巨大自然灾难的严重后果。政府的应急响应是相当有效的。中国做出了最高级别的灾害应急响应,政府的全方位开放救灾更使得国际国内的各类社会要素得到了充分发挥。政府第一次确定建立一省对一县的灾害救援乃至灾后恢复重建机制,国际救援队第一次到中国支援救灾,无论国际国内的媒体都是第一次在灾区自由采访而不受新闻限制,政府的多项灾害救援政策得到重大更新从而保证灾区人民的基本生活和医疗救援等。更为重要的是,这一次,以徐永光为代表的民间组织和众多的志愿者开始了历史性的行动,几百万个志愿者到达灾区,各类民间组织也展开了紧急救援行动。中国救灾模型开始发生重大的转型:这一次大灾,社会的捐赠达到了760亿元以上,甚至超出了政府在应急阶段的几百亿元的投入数量,而民间志愿救灾的行动,更使得政府的救灾得到了多方面的配合,中国进入到了“公益元年”。政府单一救灾的行政模型正在转化为政府与民间救灾互相支持与配合的复合模型。

在汶川灾区的日日夜夜,随处可见民间组织的救灾行动。即使在震中的映秀镇,广州中山医学院的医生们在那里坚守,而与之为伴的则有来自四川巴中的“张医生团队”,那是由民间医生们组织的志愿队伍。由于汶川地震的极重灾区达到了几万平方公里,况且又多处海拔1000米以上地势险要复杂的山区,民间组织的社会功能异乎寻常地突出起来。志愿者的行动既有应急救援,又有心理抚慰,还有坚持为学生讲课、照料幼儿园儿童的行为,甚至还有维持秩序并且帮助灾区处理各类生活垃圾等行为。

对于民间救灾的突出贡献,政府持相当积极的肯定和支持态度。2008年12月召开的第二届中华慈善大会,国家主席胡锦涛和国务院副总理李克强接见与会代表,对民间力量在汶川救灾中的突出表现给予了高度赞扬。民间救灾所迈出的一大步,客观上得到了体制性的支持并内化为一种与政府配合的有生力量。在这次接见中,壹基金的创始人李连杰与胡锦涛长时间握手并向其介绍壹基金的杰出表现,时任中共中央办公厅主任的令计划当时在场向李连杰说到:你知道吗?我们都是壹基金的捐款人。大灾之中,民间与国家领导人,实际上已经建立起了机制性的工作联系。

五年聚能

汶川-玉树-北京-雅安,公益慈善力量在参与救灾中成长

从2008到2013整整五年,中国公益慈善事业飞速发展,并推动了社会多方面的可测度的进步。慈善界几乎是年年有故事,日日有进步。汶川地震救灾中所激发的志愿奉献精神在中国社会迅速地成长为参天大树。

如果说,慈善的要义是奉献与捐赠、并且往往会有代表人物并展示其个性的话,那么,福耀玻璃集团董事长曹德旺,则是以其个性化的捐赠推动中国慈善事业启动了综合性制度建设的先河。2010年3月的西南大旱与其后的青海玉树地震,他们父子共捐出3亿元资金。不过,对于西南大旱的捐赠,他的方式极为特殊。他以相当严格的条件与中国扶贫基金会签订了协议,2亿元的资金必须按照每户2000元的标准向灾民发放,但“当官的不能给”,并且在协议中明确写道:“在善款下发之后,由曹氏父子组成的监督委员会将随机抽检10%的家庭,如发现超过1%的不合格率,中国扶贫基金会需按照查抽获得的超过1%部分缺损比例的30倍予以赔偿。”

这样的协议,在中国乃至世界的捐赠史上都是罕见的。曹先生的志向,是通过捐赠来推动慈善事业的制度化的透明与规范。而在2011年,他更是以特有的勇气与智慧来推动更高层面的改革,他捐出了当时市值达35亿元以上的股权,目标在追求免税制度的完善。因为,按照我国的现行体制,股权捐赠也要缴纳个人所得税,曹先生需要缴纳近6亿元的税。为什么这些财富在我手里不怎么缴税,而捐赠给社会则要缴税?难道国家的政策就是鼓励个人私有吗?这是曹德旺先生向中国社会提出的一个巨大疑问。

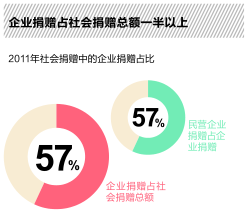

慈善的捐赠高潮迭起,首先是企业家做出表率。万达集团董事会王健林主席单笔捐赠10亿元重修国家的文化瑰宝——南京报恩寺。而蒙牛集团的牛根生董事长则辞去所有企业职务,在五十岁就开始专心从事慈善事业,在目前亚洲企业界和慈善界创造了历史纪录。而在2012年,亿利资源集团董事会主席王文彪在里约联合国大会上郑重承诺,未来十年,捐出100亿元治理1万平方公里的荒漠。据2011年的捐赠数据分析,当年捐赠的57%以上来自企业,而其中民营企业又占57%以上。这个数据,反映了中国公益慈善事业发展的态势。

平民慈善也同样显示出影响力。捐赠款物,普通大众往往在不完全统计的数据中也接近整个国家捐赠的40%。这个不完全统计,主要是指中国社会大众的日常小额捐赠行为往往并没有进入统计渠道,几十元、几百元、甚至几千元的捐赠对于许多民众往往不习惯去办理免税手续。平民的志愿服务者每年都有几千万人,他们既现身于城市中的助残、扶老与恤孤服务,更多地则是深入边远乡村,从事多样性的公益工作。

而整个中国的年度捐赠,在2008年全年捐赠超过1000亿元以后,此后每年的捐赠,一般都在700亿元以上。而仅仅是在2006年,当有人提出要力争在2010年达到全年全国捐赠超过500亿元的目标时,许多人还认为这是与“大跃进”一样不切实际。中国人的爱心奉献,的确在不断刷新慈善历史。

更为突出的是中国大灾过程中民间应急救援的进步。如果说,汶川地震中陈光标带领的几十台装备大大加强了救援的有生力量的话,那么,到了2010年的青海省玉树地震救灾,民间组织已经更进一步全面行动起来,养老护理的专业队伍,成为了民间救灾的有机部分;甚至藏传佛教的神职人员,也站到了救灾行动的第一线,身为“80后”的加措活佛,居然成了协调藏区民间救灾的重要人物;而全国民间救援力量进入藏区,对于政府的救援工作则是极大配合。

民间救灾力量不仅表现在边远的灾区,甚至城市救灾也有了民间力量的用场。2012年北京的“7·21”大水灾,众多志愿接送机场被困旅客的私家汽车,使得被接送的旅客一开始还感到茫然不知所措,因为这种公益行动在北京还是第一次;而农民工兄弟在北京城南的营救行动更感动了所有北京市民,壹基金的应急救援力量则在第一时间赶到了重灾的山区救人。

十分有意味的是,政府与民间的合作有时还会在矛盾中不断进步。面对不断壮大的民间慈善力量,政府和民间都需要一个重新定位的学习和适应过程。玉树的救灾,就出现过政府要求所有捐款都要进入政府账户的规定,但面对舆论的质疑,政府的严格规定似乎也产生了“弹性”。一个新的健康的政府与民间共赢的良性互动模式正在形成。

雅安民间救灾,民间的力量更是得到了突出展现。地震发生在四川,又与汶川极重灾区相近,让人们产生了诸多自然反应。壹基金的救援团队先于政府力量到达灾区,多个民间组织立即向灾区进发,而全国民间自发动员,更是创造了一周之内捐赠即突破10亿元的速度。在几百平方公里的极重灾区内,由复杂的地形所决定,大规模的救援行动必须分解为灵活机动的小股团队进行目标定位,民间组织又一次显示了其独特的优势,著名的小红帽志愿者团队总指挥李小兵及其所率领的团队,成为了灾区重要的向导。甚至北京一个规模并不大的感恩基金会,也与李承鹏合作,将上百吨的救灾物资运送到灾民手中。

现代慈善五年发展轨迹

专业、理性与多元的趋势

五年的时间并不算长,但现代慈善所展示的社会功能是多方面的。仅仅在灾害应急救援的这个领域,五年来中国公益慈善事业的发展趋势就能让人们得到多方面的启迪:

社会组织的应急救援开始摸索出民间特色的以志愿服务为基础的专业化、组织化建设途径。最有代表性的是壹基金组织的成长。壹基金会的创建人李连杰先生特别注意推动组织的转型从而使其在2011年初正式成为公募型的基金会,而该组织的重要战略之一就是灾害的应急救援。早在汶川地震一周年时,壹基金就成立了救援联盟并建立有专门的灾害管理部。该联盟目前已经近300支,成员接近5000人,分布在全国30个省市自治区。这些成员全部为社会志愿者,他们平时运用网络沟通,交流国际国内的救灾经验,甚至改进自身的救灾工具与设备,而一旦遇到灾难,就能够立即动员各地的志愿者投入救灾。雅安的救灾,壹基金的人员能够在2个小时后即到达灾区,反映出了该组织应急救援的专业化程度。这样的志愿网络,就其广泛性而言,是任何政府组织所不能比拟的,因而是政府救援力量的重要伙伴。其实,类似的志愿救援组织,虽然规模比不上壹基金,但还有不少类型,他们在雅安救灾与各个地方的一些救援行动中,往往能够发挥重要的作用。

民间救灾的专业化是政府提升专业化水平的社会基础。在雅安救灾中,当一些民间发现救灾装备依然还是推土机和吊车、铁锹与救援队员的双手时,他们开始自觉地采购千斤顶和轻型发电机、照明灯等项专业化的设备,因为民间社会中有不少人出国旅游,他们更清楚地知道中国与国际社会的差距。有的组织在发现灾区的厕所问题没有得到及时解决时,又在动手配合政府推动灾区卫生的改进。

公益慈善界在应急救援过程中所表现的理性也同样令人钦佩。与过去人们总认为民间组织一定不能与政府合作的观念所不同,无论是政府还是民间,共同发现了一个过去并不知道的道理:双方互相依赖,谁也离不开谁,合作是共生共荣的唯一坦途。政府为民间组织提供多种方便,而民间组织也主动与政府通报信息。有个民间组织的负责人感慨:雅安民政局把各个县民政系统的联系方式主动提供给我们,这样的支持下我们怎么不想办法去克服更多的救援困难呢?

雅安救灾的一幕是令人深思的,据网络透露:微博红人李承鹏曾是中国红十字会坚定的批评者之一,而组织救援队、携带数十吨救援物资的李承鹏在赶赴芦山县途中,与自己的批评对象――中国红十字总会常务副会长赵白鸽不期而遇;后者还帮助李承鹏顺利进入震中灾区。这个图景,对双方的胸怀与品格特别是公益慈善界的理性也许做出了最好的展示。

多元化的发展是民间应急救援的一个突出特色。许多组织,注意发挥自身的优势,使公益组织形成较为健全的行动链条。有的负责侦察山体滑坡与危险地带,有的负责采购,有的负责运输,有的负责发放与联络。有的组织,还主动承担起了救援组织的信息与合作平台角色,不同类型的救援联盟,建立起了立体性救援的支撑体系。甚至民间的媒体工作者,也合作建立寻人网络,提供一种多方位的支持。即使舆论报道,也不再仅仅停留于感情的表达,许多编导和记者善于提出问题,对救灾工作的矛盾进行深度解析,从而从更为广阔的角度提升了中国灾害管理体制建设的反思能力。

站在历史的交汇点上

中国公益慈善应急救援的使命

中国的公益慈善事业在我国特殊的发展阶段具有十分特殊的积大德、行大善并促进社会转型的历史使命。

与传统理论认为慈善仅仅具有补充作用所不同,现代的慈善在社会转型过程中所产生的巨大社会正能量开始逐渐为社会所理解。慈善既能够解决许多急迫的社会问题,从而直接促成社会的稳定;同时也能够促成人们财富观的转型,从而形成新的财富观与社会价值观,使社会大众更乐于奉献;现代慈善其实也是一种生活方式,会不断地提升社会多个方面的发展质量。

其实,在发达国家的历史上,当工业革命完成以后,往往都伴随有持续广泛的社会慈善运动,许多慈善家捐建大学、图书馆、医院、博物馆及各种公共设施,促成了社会的提升性转型。在我国经济发展的历史转折点上,公益慈善事业所具有的积极社会功能,将会不断地日益展示出来。对此,整个社会确实也需要做好一定的准备并注意有意识地开发,尤其是公益慈善工作者,更应该对自身的工作有着清醒的定位。民间应急救援组织的制度和体制建设,也要特别注意发挥自身的优势,与政府之间形成互补机制。

而在雅安灾区的应急救援取得初步成功以后,灾民生活安排和灾后恢复重建的任务也迫切地摆在了政府和民间组织的议事日程上。如何使民间组织与政府之间建立一种密切的合作机制,让民间组织参与日常性的工作并充分发挥其独特的优势,既对于政府工作是一个大的考验,同时对民间组织也是一个不小的挑战。恢复重建,更考验民间组织的管理能力和协调能力,这是更大的考试。

民间社会需要与政府一道努力,进一步建设较为发达的灾害应急救援体系。要特别注意我国应急救援与发达国家的差距,善于学习别国经验,不以我们的一时之长而否认别国的综合优势,从而真正不断地优化我国的灾害管理体制。(来源:慈讯网 作者:王振耀)

公众号

扫描二维码关注

湖南省志愿服务网

微信公众号

在线客服

微信沟通

扫描二维码关注

湖南省志愿服务网

微信沟通社群

新手教程

投诉邮箱

投诉受理邮箱

hnswzsc@126.com